富山から金沢へ向かう

飛騨古川・高山へ行くの続き

金沢、兼六園・ひがし茶屋街方面へ行こうと調べたら富山から電車で金沢へ行くより、地鉄高速バスが富山駅前から出ていて兼六園近くに停まるので高速バスで向かうことにした。

富山駅前のバス乗り場から地鉄高速バスに乗り75分で兼六園下バス停に到着。そこから歩いて5分ほど。浅野川方面にある主計町茶屋街へ

浅野川大橋の川沿いにあるのが主計町(かずえまち)茶屋街。古い町並みに料亭が立ち並ぶ

川の音を聞きながらのんびり茶屋街を歩く

素敵な看板

浅野川。加賀友禅の染料や糊などを水で洗い落とす「友禅流し」の制作行程でこの浅野川の冬の冷たい流れで友禅を洗い流すそうだ。

古い町並みに連子格子が美しい。外から中が見えないが、中から外の風景がよく見える工夫。

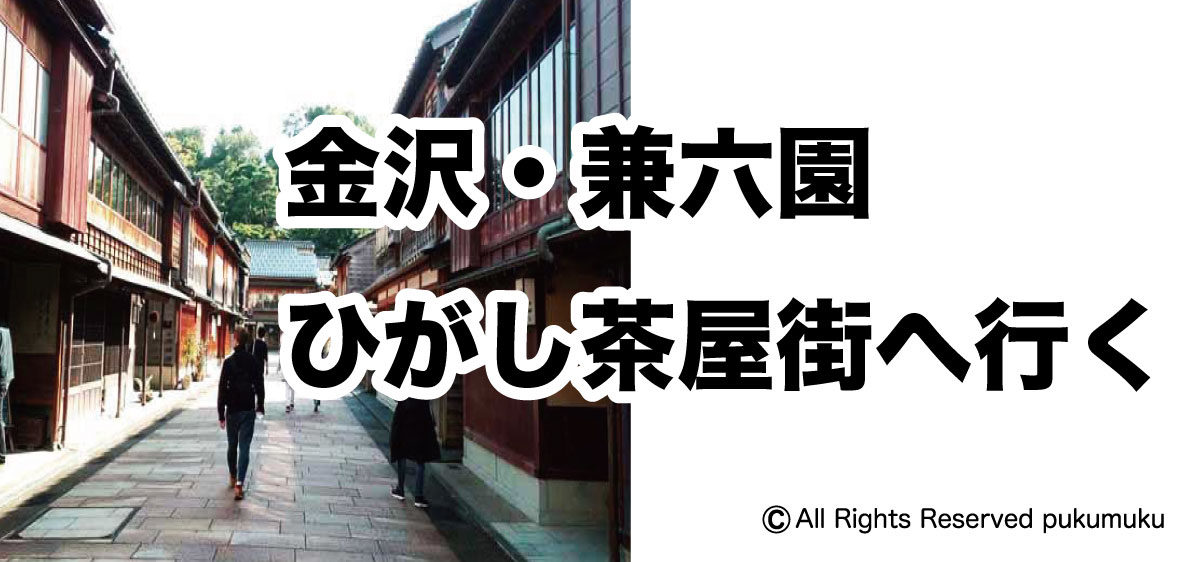

主計町茶屋街から浅野川大橋を渡って「ひがし茶屋街」へ向かう

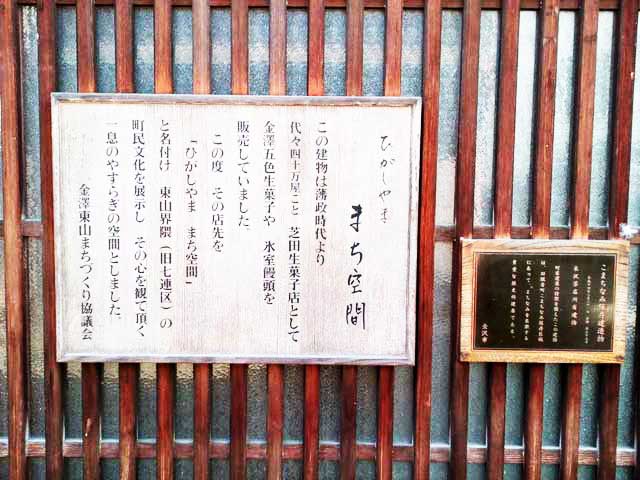

ひがし茶屋街も古い町並みに料亭が軒を連ねる旧花街だ。今は茶屋を改造したカフェや土産物屋などもあり、のんびり歩くだけで楽しい。

ひがし茶屋休憩所。観光案内所になっていてパンフレットやマップなどがある。古い家をそのままに見学することが出来る。

天井が高い

すてきな路地。

茶屋街を歩いていると軒先にこのようなトウモロコシが吊り下げられている。

調べてみたら門守(かどもり)いう魔除け。金沢市東山にある観音院で観音様の功徳日に当たる旧暦の7月9日に参拝すると1回で4万6000日分(約126年分)のご利益があるとされる縁日行事「四万六千日(しまんろくせんにち)」。そこで売られているトウモロコシを買い軒先に吊るしておくと、トウモロコシの沢山の実は家族繁栄や健康祈願。トウモロコシのフサフサした毛は商売繁盛や魔除けの意味合いがあるそうだ。

石畳と古い町並みがきれいだ。映画のセットみたい。

ひがし茶屋街にある森八という喫茶店で上生菓子と抹茶を頂く。

棒茶と上生菓子

ひがし茶屋街から歩いて15分程で兼六園の桂坂口に到着。ここで入園料を支払い入園。

有名な徽軫灯籠(ことじとうろう)虹橋(にじはし)周辺は修学旅行生などで行列が出来ていたのでそのまま通り過ぎた。

唐崎松

唐崎松を霞が池から

千歳台に立つ日本武尊(やまとたける)の像。日本武尊の着物が左前になっているのが古代の女性の服装で、日本武尊が女の姿をして熊襲を倒したという伝説によるそう。

が根上松(ねあがりまつ)。高さ15メートルのクロマツで40本以上の根が地上2メートルまで露出した不思議な景観。

歩いていたら船が。この船は舟之御亭(ふなのおちん)と言って江戸時代にあった4つの御亭(夕顔亭・内橋亭・時雨亭・舟之御亭)の1つで当時の資料を元に復元したものだそう。

11代藩主の前田治脩(まえだはるなが)が建てた別荘を当時の間取りを参考にして復元した時雨亭

瓢池(ひさごいけ)

夕顔亭。安永3年(1774年)に建てられた兼六園で一番古い建築物。名前の由来は室内の壁に夕顔(瓢箪)の透彫りがあることからこの名がついたそう。

文久元年1861年に作られた日本最古の噴水。霞ヶ池との落差を利用して伏越の理(ふせこしのことわり)と同じ原理で吹き上げる。吹き上げる水の高さは霞ヶ池の水位によって変わる。

このまま金沢城へ向かう

兼六園の桂坂の横断歩道を渡ると金沢城へ通じる石川橋へ。重要文化財の石川門をくぐる。

河北門、広場を抜け、近江町市場へ向かう。

近江町市場。金沢の野菜、鮮魚、乾物、名物のフグの卵巣ぬか漬けや、その場で食べられるよう小分けしたウニ、ガス海老、甘エビ、帆立、食べ歩きできるようコロッケや串焼きなどが売られている。海外の観光客が多い

昼時になり金沢カレーをたべる。

金沢駅はガラス張りの構造が美しい。世界の美しい駅の一つに選ばれたこともあるそうだ。建築家の白江龍三が設計し「もてなしドーム」と呼ぶ。

金沢駅前にある木でできた建築物は「鼓門(つづみもん)」と呼び石川県の伝統芸能である能楽・加賀宝生(かがほうしょう)の鼓をイメージして作られたそうだ。

もてなしドームの中。ガラス張りなので光が降り注ぎ明るい。

金沢駅構内には「ひゃくまんさん」キャラクターが。ひゃくまんさんは石川県の「加賀百万起き上がり」という子供の誕生日や婚礼に贈る縁起物の郷土玩具をモチーフにしたキャラクター。

「ひゃくまんさん」の後ろ姿も金沢城など金沢ゆかりのものがびっしり描かれている。

数日、北陸に滞在したがいろいろなものを見ることが出来てよかった。たくさん写真を撮ったので絵本やイラストの参考になるといいな。

イラストレーター

キャラクターデザイナー

プクムク/pukumuku

スポンサーリンク